季刊誌 駒木野 No.197

令和5年度を迎えて

駒木野病院 理事長・院長 菊本 弘次

病院付近で満開に咲く桜

令和5年4月1日、駒木野病院グリーンホールを会場に20名を超える新入職者を迎え、新しい年度が始まりました。新入職者の殆どは、3年間の長きにわたり他の世代が味わったことのないコロナ禍の学生生活という厳しい環境を過ごされてきました。

そして、迎える側の青溪会職員は、形は違っても同様に困難な状況下にありながら、青溪会の掲げる「こころに寄り添い、生きる力を支援」という理念実現に全力を尽くしたと自負しています。皆さん、本当にお疲れさまでした。

青溪会の今年度の目標の一つは「働きやすい職場づくり」です。当法人はコロナ禍で希薄になりがちであったチームワーク力を取り戻し、年々増大する地域の期待やニーズに応えていきます。

令和4年12月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部改正が交付されたことにより、改正精神保健福祉法が令和5年4月から順次施行となりました。

最も重要な改正の柱の一つとして虐待の防止が新設されました。要約すると精神科病院管理者は、病院職員全てに啓発・研修活動を実施するなど虐待防止に努め、病院職員は虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した場合には速やかに通報することが定められています。

法の施行を間近となった令和5年2月、八王子市内の精神科病院における虐待事例がNHKにて報道され、東京精神科病院協会は直ちに自主調査を実施し声明文を発表しました。駒木野病院では、昨年度末に発生した患者間の暴力事案を契機に、警察および関係機関への通報のあり方を検討し、より透明性の高い病院運営に努めるものとしています。また、本年4月に虐待防止委員会の設置を定め、速やかな有効的な運営実施を目指しています。

青溪会は、現在、訪問診療を中核とする精神科診療所、2か所の訪問看護ステーション、グループホームそして相談支援センターを運営しています。

本年度はさらに医療と福祉を融合した新たな活動拠点、いってみれば駒木野流「にも包括」を目指しています。現時点では創設計画はなお草稿の段階にあり、解決すべき課題も少なくありませんが、拠点実現を目指す職員の意欲と熱意は確かです。期待してください。

最後に、こまぎの訪問看護ステーション高尾事業所を平成26年の創設以来、粘り強く献身的な働きで牽引された栗田統括所長が本年2月に定年を迎えられました。

所長の頑張りなしで、その後の青溪会の地域活動の展開はなかったものと考えます。本当にありがとうございました。そしてお疲れさまでした。

谷口 与士人 新所長のご挨拶

こまぎの訪問看護ステーション 天馬所長にして統括所長の栗田 勲氏が退任され、2023年2月より谷口 与士人氏が天馬所長へ就任されました。

天馬事務所内より。

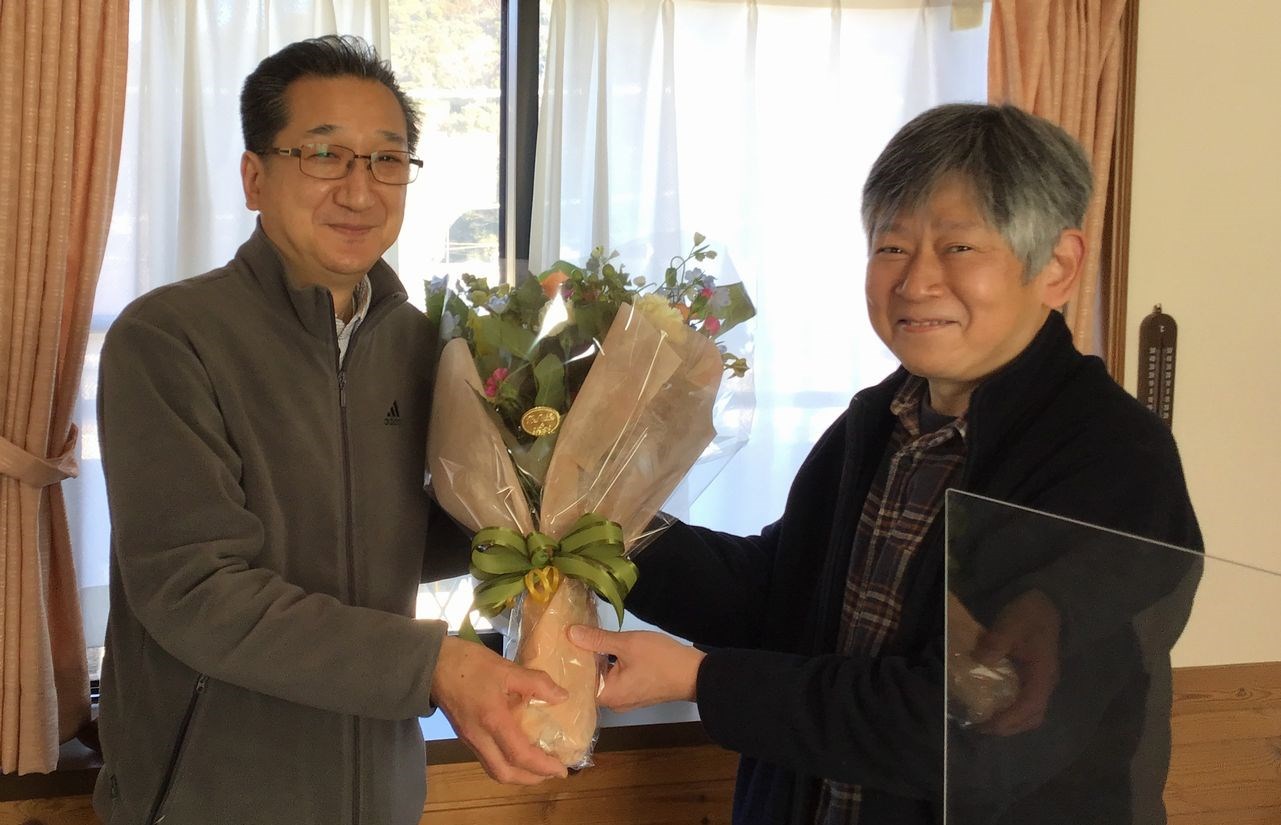

こまぎの訪問看護ステーション 天馬の開所より所長として尽力された、栗田前所長(左)へ、谷口新所長(右)より花束の贈呈。

天馬に異動となってから約2ヶ月が経過しました。天馬での管理業務や訪問に少しずつ慣れ、無駄な動きが減ってきたような気がします。これまで病棟の業務だけを行っていればよかった十数年間でしたが、いかに病院という環境に守られていたかを認識する機会となりました。他部署に頼っていた多くの業務を所内で処理しなければならず、まだまだ質問をしてばかりの毎日です。自分に課せられた使命は訪問件数を増やすことですが、スタッフに不安を感じさせない訪問看護ステーションの維持も重要な任務だと思います。

あたり前なことですが、訪問看護は利用者様宅を訪問しその時々の症状に応じた看護を行います。その場には医師や相談できる同僚はいません。自分の言動は本当に正しかったのかと不安を感じる時があります。看護計画に沿って行動していますが、計画通りの行動が時として患者様の怒りを買ってしまうこともあります。患者様の機嫌をうかがいながら、タイミングをみながら、そして何よりも患者様のお宅にお邪魔しているという認識を常に持ちながら行っていく訪問看護はとても難しく、かつやりがいがあります。

天馬は今年で開設10年目だそうです。これまで必死にまとめてきた栗田氏から所長職を引き継ぎましたが、まだまだ周囲から助けられている状況です。スタッフの異動もあり不安定な天馬ですが、できるだけ早く軌道に乗せていけるよう努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

栗田前所長ご挨拶

「こまぎの訪問看護ステーション天馬」所長として、開所時より9年10か月務めさせていただきました。このたび、今年2月の定年に伴い退任いたします。

所長在任中は、上司の皆様、関係部署の皆様、スタッフの方々など多くの方から、ひとかたならぬご懇情を賜り誠にありがたく心より御礼申し上げます。

今後の「天馬」の運営、さらなら発展につきましては、後任の「谷口 与士人所長」にお願いいたします。

日本トラウマティック・ストレス学会開催記

~すばらしき駒木野ホスピタリティ~

副院長 笠原 麻里

去る2022年7月23日(土)~24日(日)に、第21回日本トラウマティック・ストレス学会を、八王子芸術文化会館いちょうホールにて開催させていただいた。当学会は阪神淡路大震災後に設立され、大災害や重大事件、児童虐待や被害者支援などに専門的な実践活動や研究を重ねてきた。全国規模の大会開催は明らかに重荷だったが、これまでに得てきた学びをお返しする機会と思い、テーマを「日常の生活とトラウマティック・ストレス」として行った。

まず、当院で専門分野として取り組んでいるアルコール依存症は、過去の逆境的体験や、結果的にトラウマを重ねる体験が伴いやすいなど、トラウマとの関連が深い。

菊本院長に無理をお願いし、特別講演「信じるのは奇跡ではなく回復-依存症の治療課程」という臨床実感のこもった唯一無二の講演をしていただいた。大会企画シンポジウム「アディクションとトラウマ」では、当院前医局長の自治医科大学柳橋教授からゲーム依存について、ランチョンセミナーでは、森山診療部長の司会のもと、駒木野研究所を牽引してくださっている慶應義塾大学梅田教授から「感情を生み出す認知神経メカニズム」と題して、いずれも学術的裏付けに基づく深遠な講演をいただいた。早川医長は治療に難渋した複雑性PTSD症例を発表され、僭越ながら私も、大会長講演の中で八王子城陥落の歴史的トラウマについて触れさせていただいた。

その他、専門家による14シンポジウムが組まれ、オンラインを含む全参加者数769名という大盛況であった。さらに大会準備中の2月、突如ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まり、学会本部企画「戦争とトラウマ」を組み、ジョージア大学 Jana D. Javakhishvili教授をWEB上で招聘した。この会場係であった岩垂副部長、上野医長らの機敏な采配で遠隔の議論もスムーズに進み、大変実りの多い時間となった。

天遡れば、開催前年から始まった準備段階では、会場契約や市の補助金申請には井出元法人事務部長ならびに着任されたばかりの大野法人事務局長に負うところ大きく、加藤総務課長にはいちょうホールの避難訓練にまで出ていただき、二瓶事務長には北野薬局さんから協賛を得ていただくなど、縁の下の力持ちに支えられた。

学会前のプレコングレスでは、遠隔配信準備や、いちょうホールでのCAREプログラムの実施に、当院すこやかスタッフの岡野PSW、木村看護師、恩田看護師、秋山心理士、伊藤心理士が八面六臂の大活躍。大会当日は、多忙にもかかわらず有志の病院スタッフに多数集まっていただき、新型コロナ感染第7波ピークの最中に完璧な感染対策と、会場係などでスムーズな進行を支えていただき、無事大会を終えることができた。なお、言うまでもないが、かように多くの職員の動員にもかかわらず、院内業務は変わることなく守られていたこともまた、全職員の支えのおかげである。

改めて、駒木野のホスピタリティは最高だ!と実感している。皆様のお力添えに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

2023年度入職式

青溪会理念と、新入職者への挨拶をする菊本院長

2023年4月、駒木野病院入職式が執り行われました。感染対策のため、参加人数を絞って一部の責任者のみの参加となりました。

当法人経営陣と新入職者18名一同

今回新たに入職された職員は、医師3名、看護師新卒11名、看護師既卒1名、作業療法士1名、精神保健福祉士1名、事務職1名の合計18名です。

青溪会の将来を担う、18名の今後の成長と活躍を期待します。

外部講師による勉強会実施

当法人経営陣と新入職者18名一同

当院のグリーンホールにて「精神障害にも対応した地域包括ケアにおける精神科医療機関の役割」をテーマに、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 藤井 千代先生を講師にお招きし勉強会を開催しました。

「にも包括」について、分かりやすくご解説いただき、大変実りある勉強会となりました。

2023年度のうかふわプロジェクト予定

レクリエーション委員会

○ 5月25日 大道芸

○2月頃 ご当地モノマネタレントコンサート

○11月8日 アート展

○その他 A4病棟イベント 出張遊び場

○12月 クリスマス会

年度替わりで運営(委員会)体制が変化しても、新年度スムーズにスタートができるよう、年度下期で翌年度4-6月のイベントを計画していきます。

編集後記

最近様々な所で話題のAI。実際に様々な分野の業務の中に深く浸透しています。顧客サービスでは、AIが24時間対応のチャットボットとして活用され、顧客の問い合わせに迅速に対応しています。製造業では、AIが生産ラインの最適化と製品品質の維持に貢献。また、HR部門では、AIが採用プロセスを支え、最適な候補者を見つけ出す手助けをしています。これらはすべて、AIがどのように私たちの働き方を革新し、パフォーマンスを向上させているかの一例です。ちなみにこの原稿も、AIが作成しています。すごいですよね?

IT管理室 主任 山内 淳