季刊誌 駒木野 No.202

青溪会の変遷とこれから

駒木野病院 理事・副院長 笠原 麻里

本栖湖から望む日の出と富士

寒さの中、2025年が始まりました。今年も、スタッフ一同力を合わせて、実を伴う精神科医療を提供していかれればと思います。よろしくお願い申し上げます。

当法人の歴史を遡ると、45年前の1980年に北病棟(現E棟)が建ち、1981年に青溪会駒木野病院に改称しました。1986年デイケア棟・体育館完成、1988年アルコール専用病棟(現B棟)完成と、リハビリテーションに力を注ぐ駒木野らしい基礎を固めると、1996年に本館(現C棟)が完成しました。当時は回廊式の認知症治療専門病棟(現C2)は流行の治療空間で、一方、全個室病棟(現C3)はとても画期的でした。渡辺任先生(現こころの訪問診療所いこま院長)を中心に、看護はじめ多くのスタッフが知恵を寄せ合い、思いの詰まった設計図を引いたものです。その後、診療報酬の方が追い付いて、2009年にC3病棟は精神科救急病棟として力を発揮することになります。

2012年には、A棟が完成しました。建設段階では、まだ児童精神科治療に特化した加算はなかったのですが、その年から児童・思春期精神科入院医療管理料が新設されました。ここでもまた、当院の先駆的取り組みに社会が追い付いてくれました。

2014年以降、駒木野訪問看護ステーション天馬、グループホーム駒里、こころの訪問診療所いこまが次々と開設され、2020年、病院内では1995年から取り組んできたサービスステーション駒木野(通称SSK)を中心に、リカバリー総合応援部がまとまり、地域で暮らせる治療の真髄を支えてきています。医療相談室の基盤の上に成り立つこの取り組みも、今回の診療報酬改定でようやく加算がつきましたが、駒木野ではとっくにやっていたことと自負しています。

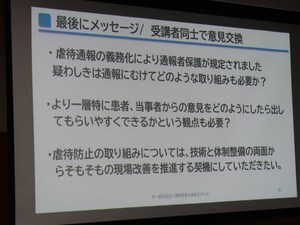

その最中、わが国の精神科入院治療は一つの大きな試練を経験しました。2023年に、入院患者様への虐待という重大な問題が報道されたことは、一つの病院の事件にとどまらず、現在の精神医療が抱える解決すべき要素をいくつもはらんでいますが、少なくとも、どのような場面であっても、誰に対しても、暴力的な対応やその人の尊厳を損ねるような言動はあってはなりません。同年のうちに、障害者虐待に関する啓蒙が拡大し、当院も虐待防止委員を設置しました。なお、当院にはかねてより子どもを守る委員会(Child Abuse Protection System:通称CAPS)があり、子ども虐待に関する取り組みが行われていたことは、ともすると支配-被支配に陥りやすい関係(例:親-子、治療者-患者など)の軋轢を鋭敏に捉えることができる素地になっていると考えています。

このように青溪会は、これまで理想的な精神科医療を追い求め、実践し、培ってきました。今年は、この先を見据えて、C棟とA棟の改修を計画しています。年代を問わず多様化している状態像への対応、回復後の社会参加を見据えた治療と支援を、社会に提供できる場をしっかり作り上げていきたいと思います。

看護部新入職者宿泊研修

今年度、9名の新入職者が宿泊研修に参加しました。病棟から離れてパンフレットを作り、カレー作りなどの時間を共有し、研修内で用意した機会以外にも夜間の自由時間にボードゲームを楽しんでいたようです。

新入職者自ら楽しもうとする姿勢が見られ、より同期同士の交流を深めることが出来ました。また病院の基本的な知識を深め、駒木野病院のビジョン・ミッション・バリューを再確認することで病院の方針や目指す姿を自身の看護への姿勢、看護実践と照らし合わせ、振り返る機会となりました。

それぞれ真剣に研修に取り組む様子

集合写真撮影での同期の仲の良さが伺える微笑ましい一幕

同期の良い所を見つけ、自分自身が気付かなかった内面に気づき、自己の振り返りを行うことで今後の課題も明確化出来ました。今回での学びを病棟に持ち帰り、看護部が掲げる信頼される看護の実践の一助になったと思います。

看護部 教育担当 清水 頌平

障害者虐待に関する全体研修

当院でも虐待対策・防止委員会が設置され、様々な施策を実施していますが、その一環として、2024 年12 月に全体研修を実施しました。当院の虐待対策・防止委員会の外部委員を務めていらっしゃる、一般社団法人精神障害当事者会ポルケ代表理事 山田 悠平様を講師にお迎えし、「当事者の視点から考える障害者虐待・精神科職員に求めること」と題して、お話をいただきました。

医療ユーザーである当事者の方より対策のヒントをいただける貴重な機会となりました。

編集後記

「笑う門には福来る」ということわざや、「笑うことが人を元気にする」「笑顔が気持ちを変化させる」等、笑顔の効果に関する書籍も多くみられる。ある本に「笑顔になると神様からマル(〇)をもらえる。笑顔は目じりが下がり口角が上がることで顔に○ができたようになる」という心和む表現があった。私も思わず微笑んでしまい○をもらった気分になったのだが、笑顔というワードが強調されるのは自然な笑顔が色々な意味で難しい時代なのだと実感する。しかしそんな中でも駒木野病院はこれまで笑顔の多い良き風土が継承されてきた。だからこそ困難に打ち勝てる力が湧いてくるのかもしれない。そんなことを考えながら目の前で笑顔で話す職員を見てまた顔に○ができた。

今年も皆様の笑顔が増えていきますように。

看護部 副部長 岸 珠江